L’azione violenta non può essere mai giustificata.

Questa dovrebbe essere una posizione etica alla quale il singolo individuo e la società dovrebbero sempre sottostare. Ma, nonostante i filtri e gli argini che la società cerca di imporre per contenerla, essa si manifesta periodicamente e in varie forme, lasciandoci spesso sgomenti, impotenti, increduli. Ma anche arrabbiati, o addirittura compiaciuti: sì compiaciuti, perché spesso la violenza è dentro di noi e ne giustifichiamo e approviamo l’applicazione, se la reputiamo essere la soluzione più giusta in quel momento, lo strumento più adeguato per risolvere una situazione, pur non avendola agita direttamente, avendola ad esempio solo osservata da spettatori.

Parlare di violenza è sempre molto delicato, perché rimane comunque un comportamento umano ad oggi largamente oscuro, di difficile comprensione. Cercherò qui di offrire alcuni spunti, appoggiandomi alle formulazioni teoriche che sono state fatte dal criminologo americano Lonnie Athens. Criminologo che visse a sua volta un’infanzia non semplice e un’adolescenza violenta e che per questo motivo decise di studiare il tema, approfondendolo in modo diretto, andando a incontrare e a conoscere nelle carceri americane persone dal passato violento. Da queste sue indagini, si avviò un percorso di strutturazione di una teoria originale, il cui fulcro è il concetto di violentizzazione: la violentizzazione è un percorso di conoscenza, familiarizzazione e pratica della violenza, che la persona nel corso della sua esistenza intraprende, spesso al di là della sua volontà, poiché coinvolta suo malgrado in tragitti di vita difficili. Processo che porta la persona a comprendere e a ragionare sul tema della violenza, e spesso ad agirla, avendola sperimentata e vissuta gradualmente. Gradualmente in fasi consequenziali, in un progressivo avvicinamento al mar nero della violenza, fatto di rivoli, rigagnoli e torrenti di rabbia sperimentata e agita con forza, per opprimere e reprimere. Quattro sono le fasi di questo sviluppo denominate da Athens: brutalizzazione (sottomissione violenta), belligeranza, prestazione violenta e virulenza. Vediamole.

La fase di brutalizzazione comporta che la persona nella sua crescita subisca un trattamento duro e crudele, tale da generare in essa un segno biografico profondo, una perdurante colonna narrativa di sé, un monolite portante della sua identità. Nella fase della belligeranza, la persona avvia un processo di analisi, comprensione e giustificazione, interiormente conflittuale, delle motivazioni che conducono all’atto violento (subìto in prima persona o in qualità di testimone), ponendo le basi per la prestazione violenta. In questa terza fase vi sarà il vero e proprio passaggio all’atto, dapprima motivato come forma di giusta reazione a quanto subito, secondariamente cronicizzato, grazie anche al prestigio e al rispetto che ne possono conseguire: è quest’ultima la cosiddetta fase della virulenza, in cui l’individuo decide di usare la violenza per attaccare e sottomettere l’interlocutore/avversario.

Decide di usare la violenza.

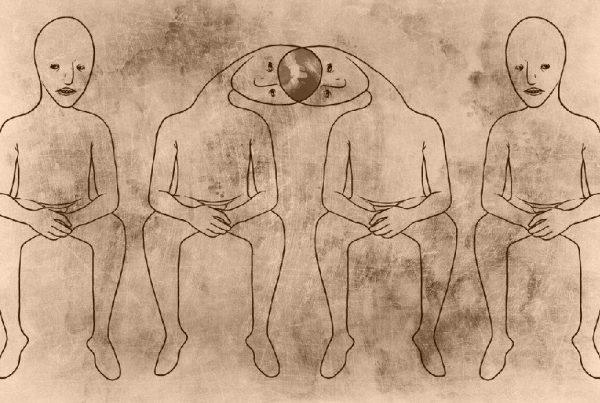

Il tema della decisione è fondamentale nella teoria di Athens, discostandosi in questo modo da quelle che sono le interpretazioni sull’impulsività inconscia o sull’azione predeterminata biologicamente. Per Athens, infatti, nel momento in cui la persona si trova di fronte ad un’altra in una interazione conflittuale (ad esempio una discussione accesa o un litigio), intraprende un dialogo interno a sé, durante il quale valuta la situazioni secondo i parametri morali e le modalità di risposta interiorizzate nel corso della violentizzazione. Tale valutazione è ovviamente viziata dai trascorsi biografici e dalle riflessioni pregresse, in cui l’atto violento viene giudicato come l’unica soluzione possibile per risolvere la situazione conflittuale, come un’arma letale che pone fine ad una guerra.

In termini generali, sempre secondo Athens, le motivazioni contingenti che scatenano l’azione possono essere varie:

- difesa: la persona può sentire minacciata la sua integrità o quella del gruppo di appartenenza, da un punto di vista fisico o identitario. La paura della frantumazione di sé induce all’aggressione;

- frustrazione: la persona sente preclusa la possibilità di perseguire i propri obiettivi, trovandosi di fronte ad un’opposizione forte, ostinata e apparentemente invalicabile in altro modo;

- interpretazione malefica: qui c’è l’attribuzione invertita del ruolo di vittima, in cui l’interlocutore viene vissuto come malvagio, poiché giudicante verso la persona e svilente della sua dignità, quindi meritevole di essere aggredito violentemente.

La persona che agisce violentemente può sentirsi, quindi, a sua volta minacciata: può percepire in pericolo la sua identità, il suo status, le sue relazioni, le sue idee, il suo gruppo di appartenenza, e ciò che fa di fronte alla minaccia è applicare la strategia risolutiva che ha imparato a conoscere e a praticare nel tempo. Per cui l’azione violenta non è un gesto estemporaneo e inconsulto, bensì l’esito di un percorso di affinamento che viene da lontano, l’esito di una valutazione conscia, spesso talmente rapida da apparire automatizzata.

Certamente, leggendo, fino ad ora ciascuno avrà visualizzato nella propria mente immagini di atti cruenti di cui spesso sono piene le cronache: pestaggi, omicidi, torture, stupri.

Non possiamo, però, eludere da questa riflessione la nostra quotidianità violenta, che non necessariamente porta all’utilizzo della forza fisica brutale, che potrebbe essere considerata un’eccezione, ma che ci conduce frequentemente ad interagire col prossimo in modo aggressivo: diverbi accesi in famiglia, litigi al semaforo, insulti dalla tastiera, imprecazioni verso colleghi, minacce verso minori. Aggiungete voi degli esempi.

Ciascuno di noi, infatti, ha vissuto in varia misura un piccolo processo di violentizzazione, più o meno significativo per la propria identità, che ha contaminato il proprio animo con il seme della risoluzione violenta. Questo semplicemente perché la soluzione violenta fa parte del sedimento culturale della società nella quale siamo cresciuti.

Cosa fare?

Prestare attenzione e credere.

Prestare attenzione quando applichiamo la soluzione violenta, arginandola ed evitando di diffondere il seme, e usare le nostre potenti abilità creative per cercare soluzioni alternative, anche dove non crediamo ve ne siano.

Concludo con una nota positiva: fortunatamente, lo si creda o no, secondo alcuni autori viviamo complessivamente nell’epoca meno violenta della storia dell’uomo, probabilmente “l’era più pacifica della nostra specie”, in cui il livello di tolleranza verso l’uso della brutale violenza è bassissimo. È forse per questo motivo che oggigiorno viene dato un forte risalto a tali episodi, e ciò non può che essere un bene.

L’evoluzione umana non produce solo mostri: il sedimento culturale si può cambiare.

Se siete interessate/i ad approfondire i temi trattati vi consiglio due letture:

- Richard Rhodes “Perché uccidono. Le scoperte di un criminologo indipendente.” (rif. a Lonnie Athens, ndr)

- Steven Pinker “Il declino della violenza. Perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l’epoca più pacifica della storia”.

Buone letture.

Daniele Baron Toaldo